Le Jardin du Luxembourg est souvent perçu comme une simple étendue de verdure au cœur de Paris. En réalité, c’est un théâtre social et historique complexe. Cet article révèle comment, au-delà des parterres, chaque recoin du jardin est un chapitre de l’histoire de France et un reflet des usages parisiens, de la nostalgie florentine de Marie de Médicis à la sociologie invisible des fameuses chaises vertes.

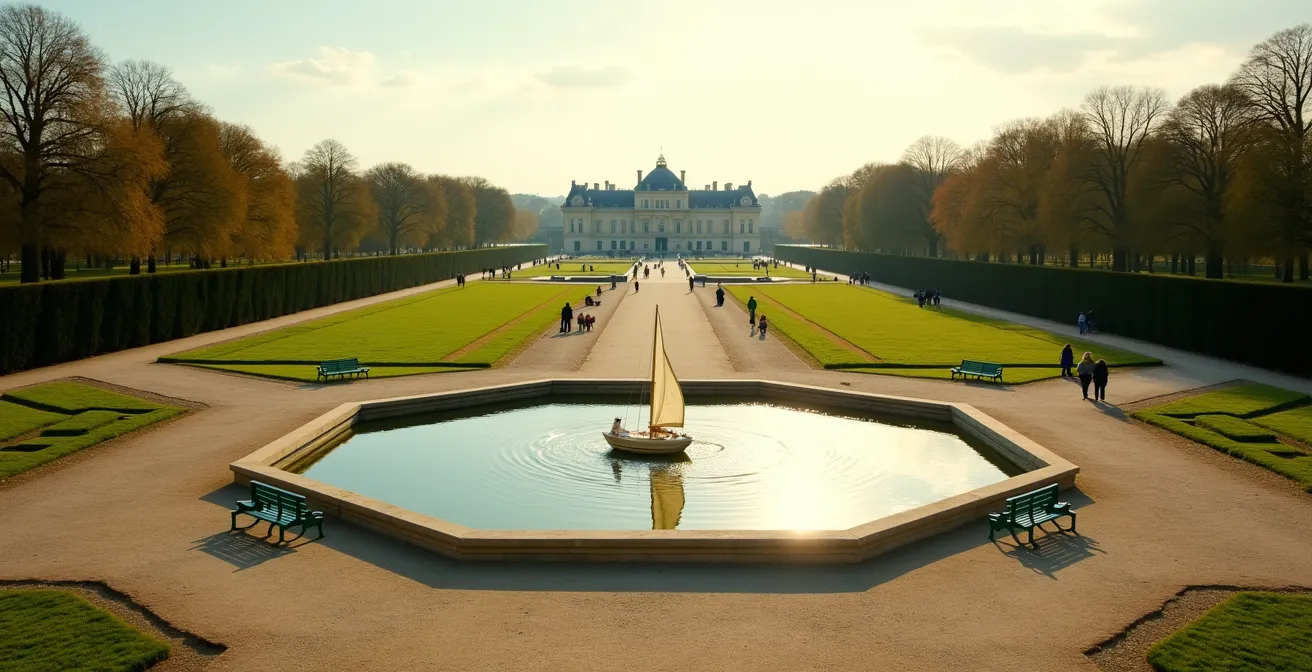

S’asseoir sur une de ses mythiques chaises vertes, regarder le soleil filtrer à travers les marronniers, écouter le bruit lointain des enfants qui poussent leurs voiliers sur le grand bassin… Telle est l’image d’Épinal du Jardin du Luxembourg, le « Luco » des habitués. Pour beaucoup, parisiens d’un jour ou de toujours, ce jardin est un décor familier, une respiration bienvenue dans l’agitation de la Rive Gauche. On connaît la majesté de la Fontaine Médicis, on devine l’importance du Palais qui l’abrite, on apprécie la perfection géométrique de ses parterres.

Pourtant, se contenter de cette vision de surface, c’est passer à côté de l’essentiel. Car le Luxembourg n’est pas un simple parc. C’est un palimpseste, une œuvre où chaque époque a laissé sa trace, de l’Italie de la Renaissance aux aspirations républicaines du XIXe siècle. Mais si la véritable clé pour le comprendre n’était pas dans ses monuments, mais dans la manière dont on l’habite ? Et si chaque banc, chaque allée, chaque coin d’ombre racontait une histoire non pas de pierre, mais d’hommes et de femmes ?

Cet article vous invite à une flânerie différente. Nous allons délaisser la simple visite pour une lecture du paysage. Nous décoderons l’intention derrière sa création, nous dénicherons ses trésors les mieux gardés, nous analyserons le ballet silencieux de ses habitués et, enfin, nous le comparerons à ses grands rivaux, les Tuileries et les Buttes-Chaumont, pour mieux saisir ce qui le rend absolument unique. Il est temps de voir le jardin non plus comme un décor, mais comme un personnage central de la vie parisienne.

Pour ceux qui préfèrent une immersion visuelle, la vidéo suivante vous propose une promenade en images à travers les allées et l’atmosphère unique du jardin, complétant parfaitement les secrets que nous allons révéler.

Pour vous guider dans cette exploration approfondie, nous avons structuré notre promenade en plusieurs étapes clés. Chaque section dévoile une facette du jardin, de ses origines royales à sa vie sociale actuelle, en passant par des comparaisons éclairantes avec d’autres grands espaces verts parisiens.

Sommaire : Le Jardin du Luxembourg, un théâtre parisien à ciel ouvert

- La reine qui voulait Florence à Paris : la véritable histoire de la création du Jardin du Luxembourg

- Les 7 trésors cachés du Jardin du Luxembourg que même les habitués ne connaissent pas

- Jardin à la française ou à l’anglaise ? Au Luxembourg, vous n’avez pas à choisir

- Dis-moi où tu t’assois au Luco, je te dirai qui tu es

- Le Luxembourg en 4 saisons : le guide pour profiter du jardin toute l’année

- Pourquoi le Jardin des Tuileries est aussi un musée de la sculpture (et comment le visiter)

- Les 5 meilleurs spots des Buttes-Chaumont (et comment y accéder)

- Les Tuileries : un jardin royal dessiné comme un tableau entre le Louvre et la Concorde

La reine qui voulait Florence à Paris : la véritable histoire de la création du Jardin du Luxembourg

L’histoire du Jardin du Luxembourg n’est pas celle d’un projet politique, mais celle d’une profonde nostalgie. Devenue veuve d’Henri IV et régente de France, Marie de Médicis, lassée des intrigues du Louvre, aspire à retrouver l’Italie de son enfance. Elle acquiert en 1612 l’hôtel particulier du duc de Piney-Luxembourg, qui donnera son nom au domaine, et entreprend un projet pharaonique. Son ambition : recréer à Paris la splendeur et l’atmosphère de sa jeunesse passée entre le Palais Pitti et le Jardin de Boboli à Florence. Ce n’est pas un hasard si la Fontaine Médicis, initialement une grotte, en est l’expression la plus pure.

Comme le confirment les archives du Sénat, le désir de la reine était clair. Elle voulait retrouver l’atmosphère des nymphées et fontaines de son pays natal. Les historiens soulignent cette inspiration directe, comme le rappellent les Archives du Sénat français dans un texte sur l’histoire du lieu :

La reine voulait retrouver l’atmosphère des nymphées et fontaines des jardins italiens de son enfance, en particulier celle de la grotte de Buontalenti dans les jardins de Boboli à Florence.

– Archives du Sénat français, Histoire de la fontaine Médicis – Jardin du Luxembourg

Pour réaliser ce rêve, elle ne se contente pas d’un simple aménagement. Elle initie une véritable transformation urbaine. Par acquisitions successives, elle constitue un domaine immense, qui s’étend sur près de 23 hectares créés entre 1614 et 1631. Ce projet monumental transforme un faubourg encore rural en un nouveau pôle aristocratique, initiant le développement de ce qui deviendra le 6e arrondissement. Le Luxembourg n’est donc pas né comme un jardin public, mais comme le domaine privé et la vision personnelle d’une reine puissante, un morceau de Florence transplanté au cœur de Paris.

Les 7 trésors cachés du Jardin du Luxembourg que même les habitués ne connaissent pas

Au-delà des allées principales et du grand bassin, le Luxembourg recèle des secrets que des années de flânerie ne suffisent parfois pas à révéler. Ce sont des détails, des lieux discrets qui constituent le véritable charme du jardin, loin des foules. En voici sept à chercher lors de votre prochaine visite pour renouveler votre regard. Le plus ancien est sans doute le rucher-école. C’est une institution qui témoigne de la vocation pédagogique du jardin, avec plus de 165 ans d’apiculture urbaine continue depuis 1856.

- Le Rucher-École : Fondé en 1856, c’est l’un des plus anciens de France. Chaque année, fin septembre, la Fête du Miel permet de goûter à sa production unique.

- Le Verger Conservatoire : Près de la rue Auguste-Comte, une collection de pommes et de poires anciennes est cultivée, préservant des variétés oubliées.

- La première Statue de la Liberté : Bien avant sa grande sœur new-yorkaise, Auguste Bartholdi a réalisé ce modèle en bronze, offert au musée du Luxembourg en 1900. C’est l’original qui a servi de modèle pour la réplique aujourd’hui visible près du grand bassin.

- Le Monument à Delacroix : Caché dans un recoin ombragé, ce groupe sculpté par Jules Dalou est un chef-d’œuvre de l’art du XIXe siècle, souvent ignoré des passants.

- L’Orangerie : Héritière des premières serres du jardin, elle abrite en hiver plus de 180 plantes en caisses, dont des bigaradiers, des palmiers et des lauriers-roses, certains datant de plusieurs siècles.

- Le Théâtre des Marionnettes : Fondé en 1933, c’est une institution pour des générations d’enfants parisiens, perpétuant la tradition de Guignol.

- Les caryatides de l’ancien Hôtel de la Terrasse : Vestiges d’une façade du XVIIe siècle, ces statues féminines soutiennent une corniche vide, témoins silencieux des transformations du jardin.

Ces lieux discrets sont la preuve que le Luxembourg se livre par strates. Il y a le jardin que l’on traverse et celui que l’on explore. Pour transformer votre promenade en véritable chasse au trésor, une approche méthodique peut s’avérer utile.

Votre checklist pour une exploration inédite du Luco

- Points de contact : Listez sur une carte les 7 trésors et autres points d’intérêt que vous souhaitez découvrir.

- Collecte : Prenez le temps de photographier non seulement le monument, mais aussi son environnement et les détails qui vous frappent (une texture, une inscription).

- Cohérence : Confrontez ce que vous voyez avec l’histoire du jardin. Pourquoi cette statue est-elle ici ? De quelle époque date-t-elle ?

- Mémorabilité/émotion : Notez l’ambiance du lieu. Est-il animé ou silencieux ? Ensoleillé ou ombragé ? Qu’est-ce qui le rend unique ?

- Plan d’intégration : Lors de votre prochaine visite, essayez de construire un parcours qui relie ces points « secrets » plutôt que de suivre les axes principaux.

Jardin à la française ou à l’anglaise ? Au Luxembourg, vous n’avez pas à choisir

L’une des plus grandes richesses du Jardin du Luxembourg est sa capacité à réconcilier deux visions du monde, deux philosophies du paysage que tout semble opposer : la rigueur classique du jardin « à la française » et la liberté pittoresque du jardin « à l’anglaise ». Cette dualité n’est pas un accident, mais le fruit d’une histoire. La partie centrale, devant le Palais, conserve la géométrie stricte et la perspective voulues par Marie de Médicis, dans la lignée des créations de Le Nôtre. C’est un espace qui symbolise l’ordre, la maîtrise de l’homme sur la nature.

Puis, au fil des agrandissements du XIXe siècle, notamment sous la houlette de l’architecte Jean-François-Thérèse Chalgrin, des parties « à l’anglaise » ont été ajoutées sur les pourtours. Inspirées par la philosophie de Rousseau et le romantisme, elles imitent une nature idéalisée et sauvage, avec des sentiers sinueux, des pelouses vallonnées et des bosquets faussement irréguliers. Le jardin public s’étend sur 21,75 hectares, qui se divisent clairement entre ces deux styles, offrant aux visiteurs des ambiances radicalement différentes à quelques pas de distance.

Cette coexistence est parfaitement résumée dans une analyse comparative des deux philosophies paysagères. Le tableau suivant, inspiré de plusieurs guides historiques, met en lumière leurs différences fondamentales.

| Jardin à la française | Jardin à l’anglaise |

|---|---|

| Création originale (1612-1635) | Ajout XIXe siècle |

| Géométrie stricte, symétrie parfaite | Sentiers sinueux, aspect naturel |

| Expression du rationalisme et pouvoir monarchique | Célébration du romantisme et de l’émotion |

| Parterres symétriques, perspective axiale | Pelouses libres, bosquets irréguliers |

| Influence : André Le Nôtre | Influence : philosophie de Rousseau |

Le Luxembourg n’est donc pas un jardin, mais deux. Il offre le choix entre la contemplation ordonnée d’un paysage maîtrisé et l’égarement poétique dans une nature recréée. C’est cette richesse qui permet à chacun d’y trouver son compte, selon son humeur du jour.

Dis-moi où tu t’assois au Luco, je te dirai qui tu es

Plus qu’un simple espace vert, le Jardin du Luxembourg est un véritable « théâtre social » dont les acteurs sont ses habitués. Observez bien : personne ne s’installe au hasard. Une cartographie invisible, une « socio-topographie » spontanée, régit l’occupation de l’espace. Le choix d’une chaise ou d’un banc n’est pas anodin ; il révèle une appartenance, une intention, un rituel. Les étudiants de la Sorbonne voisine colonisent les pelouses proches de la rue Auguste-Comte pour réviser au soleil. Les retraités du quartier privilégient les bancs abrités près de l’Orangerie. Le pourtour du grand bassin, lui, est le territoire des familles et des touristes, captivés par le ballet des petits voiliers.

Cette répartition des usages est le cœur de la vie du jardin. Elle en fait le véritable « salon » du 6e arrondissement, où chaque groupe trouve son territoire. Les joueurs d’échecs ont leurs tables dédiées, les joueurs de tennis leurs courts, et les amoureux leurs recoins isolés le long des grilles. S’asseoir au Luxembourg, c’est rejoindre une communauté silencieuse, respecter des codes non-écrits. Cette dimension sociale est ancrée dans l’histoire même du mobilier du jardin. Les fameuses chaises vertes, aujourd’hui symboles de la flânerie parisienne gratuite, n’ont pas toujours été en libre accès.

La socio-topographie invisible du jardin

Une étude sociologique révèle les territoires invisibles du Luxembourg : les pelouses près de la rue Auguste-Comte pour les étudiants de la Sorbonne, les bancs ensoleillés près de l’Orangerie pour les retraités, le pourtour du grand bassin pour les touristes et familles, les coins isolés pour les amoureux, et les terrains de tennis pour les sportifs du quartier. Cette répartition spontanée fait du jardin un véritable ‘salon’ social du 6e arrondissement.

Une anecdote rapportée par le site French Moments illustre cette histoire : avant 1974, leur usage était payant. « Il fallait payer une redevance aux ‘chaisières’ pour s’asseoir », rappelle la publication. Cet usage payant, aujourd’hui disparu, témoigne d’une époque où même le repos se monnayait, faisant de ces chaises un marqueur social encore plus fort qu’aujourd’hui. S’offrir le droit de s’asseoir était un petit luxe, un signe de son statut dans ce grand salon à ciel ouvert.

Le Luxembourg en 4 saisons : le guide pour profiter du jardin toute l’année

Le Jardin du Luxembourg n’est pas un lieu figé ; c’est un organisme vivant qui change de visage et d’atmosphère au gré des saisons. Chaque période de l’année offre une expérience unique, avec ses couleurs, ses lumières et ses rituels. Le connaître vraiment, c’est l’avoir parcouru sous le soleil d’été comme dans le silence du givre hivernal. Le printemps est la saison du réveil. Dès mars, les magnolias spectaculaires explosent en fleurs roses et blanches, offrant un spectacle éphémère. C’est aussi le moment où les régates de voiliers reprennent sur le bassin et où les précieuses plantes de l’Orangerie sont sorties pour retrouver l’air libre.

L’été, le jardin vit à son apogée. La roseraie, en pleine floraison en juin, embaume l’air, tandis que le kiosque à musique s’anime avec des concerts gratuits qui attirent une foule détendue. Les chaises sont prises d’assaut, les parties d’échecs s’éternisent et les pelouses se transforment en plages urbaines. L’ambiance est joyeuse et cosmopolite, rythmée par le son des rires et des conversations.

L’automne est peut-être la saison la plus poétique. Le jardin se pare de teintes dorées et pourpres. La lumière rasante de fin d’après-midi sublime la pierre des statues et la surface sombre de la Fontaine Médicis. C’est le moment de la Fête du Miel du rucher-école, fin septembre, une tradition qui ancre le jardin dans un terroir. L’hiver, enfin, révèle le squelette du jardin. L’atmosphère devient silencieuse, presque monacale. Les vues sur le Palais et les statues, dégagées par les arbres nus, sont les meilleures de l’année. Le givre matinal sculpte les branches et les grilles, offrant un spectacle d’une beauté austère. C’est la saison idéale pour une promenade contemplative, loin de l’agitation estivale.

Pourquoi le Jardin des Tuileries est aussi un musée de la sculpture (et comment le visiter)

Pour mieux saisir le caractère unique de la collection sculpturale du Luxembourg, un détour comparatif par le Jardin des Tuileries est éclairant. Si le Luco est un musée à ciel ouvert, il représente principalement le goût officiel et l’art commémoratif du XIXe siècle. Aux Tuileries, l’approche est radicalement différente. Le jardin est devenu, sous l’impulsion d’André Malraux dans les années 1960, une véritable galerie d’art moderne en plein air. Les nus féminins sensuels et puissants d’Aristide Maillol y ont été installés, provoquant à l’époque un choc esthétique. Ils ont été rejoints plus tard par des œuvres de Giacometti, Max Ernst ou encore Louise Bourgeois.

Cette différence de vision est fondamentale. Le Luxembourg, avec ses 106 statues recensées, raconte l’histoire de France à travers ses grands hommes, ses reines et ses allégories. C’est une collection hétéroclite, accumulée au fil du temps, qui a une vocation avant tout pédagogique et historique. Les Tuileries, en revanche, proposent un dialogue direct entre le cadre classique de Le Nôtre et la rupture formelle de la sculpture du XXe siècle. C’est un choix esthétique délibéré, une confrontation audacieuse.

La polémique qui a entouré l’introduction des œuvres de Maillol est particulièrement révélatrice. Comme le rappellent certaines archives culturelles, ce fut un tournant dans la perception de l’art dans l’espace public parisien. Une source comme Lonely Planet évoque l’histoire de ces statues qui ont défié les conventions. Visiter les Tuileries, c’est donc faire l’expérience d’un musée dont les œuvres ne commémorent pas le passé mais interrogent le présent. On n’y cherche pas une leçon d’histoire, mais une émotion esthétique, une confrontation. Le Luxembourg apaise, les Tuileries stimulent. Les deux démarches, si différentes, sont parfaitement complémentaires et témoignent de deux façons d’intégrer l’art à la ville.

Les 5 meilleurs spots des Buttes-Chaumont (et comment y accéder)

Si la comparaison avec les Tuileries éclaire la vocation artistique du Luxembourg, celle avec les Buttes-Chaumont révèle son essence topographique et historique. Mettre en parallèle ces deux parcs, c’est opposer deux genèses radicalement différentes du jardin parisien. Le Luxembourg est un jardin aristocratique, né de la volonté d’une reine sur un terrain plat et fertile, un espace d’ordre et de géométrie qui a évolué par couches successives. Les Buttes-Chaumont sont son exact opposé : une création artificielle et spectaculaire du Second Empire, un fantasme romantique construit de toutes pièces.

Le parc des Buttes-Chaumont a été aménagé par l’ingénieur Adolphe Alphand, l’un des artisans du Paris haussmannien, sur le site infâme d’anciennes carrières de gypse et d’un dépotoir. Le projet était de transformer ce lieu sinistre en une vision idéalisée de la nature, avec son lac, ses falaises, ses cascades et son fameux temple de la Sibylle perché sur un promontoire. Tout y est faux, mais spectaculairement réussi. C’est un décor de théâtre, une invention totale qui contraste avec l’authenticité historique du Luxembourg.

Buttes-Chaumont vs Luxembourg : deux visions opposées du jardin parisien

Les Buttes-Chaumont représentent une création artificielle du Second Empire sur d’anciennes carrières de gypse, un fantasme romantique construit de toutes pièces par l’ingénieur Adolphe Alphand. À l’opposé, le Luxembourg est un jardin aristocratique du XVIIe siècle progressivement réaménagé. Cette différence d’origine explique leur topographie et ambiance radicalement opposées : relief accidenté et spectaculaire aux Buttes-Chaumont, géométrie classique au Luxembourg.

Cette opposition originelle explique tout le reste. Au relief accidenté, aux perspectives surprenantes et au romantisme parfois échevelé des Buttes-Chaumont, le Luxembourg oppose sa topographie douce, sa structure lisible et son classicisme apaisant. L’un est un parc d’aventure et de découverte, l’autre un jardin de flânerie et de contemplation. Accéder aux meilleurs spots des Buttes-Chaumont (le pont suspendu, la grotte, le belvédère du temple) demande un effort, une petite ascension qui est récompensée par des vues imprenables. Au Luxembourg, la beauté se livre sans effort, le long de ses allées planes et de ses perspectives claires.

À retenir

- Le Luxembourg est une création nostalgique de Marie de Médicis, une réplique de son enfance florentine au cœur de Paris.

- Il superpose deux philosophies de jardin : la rigueur classique française au centre et la liberté romantique anglaise en périphérie.

- C’est un théâtre social où les espaces sont spontanément « zonés » par ses habitués, des étudiants aux retraités, en passant par les joueurs d’échecs.

Les Tuileries : un jardin royal dessiné comme un tableau entre le Louvre et la Concorde

La comparaison finale avec les Tuileries permet de synthétiser ce qui fait la spécificité ultime du Luxembourg : sa vocation. Si les deux sont des jardins historiques au cœur de Paris, ils n’invitent pas à la même expérience. Les Tuileries sont un jardin de passage, un axe monumental pensé par Le Nôtre pour impressionner. C’est une traversée grandiose qui relie le Louvre à la Concorde, une perspective à couper le souffle que l’on parcourt plus que l’on n’habite. Le Luxembourg, au contraire, est un jardin-destination. Son plan plus intime, avec ses multiples recoins, ses chaises invitant au repos et ses espaces variés, favorise l’appropriation.

On ne fait pas que traverser le Luco, on y reste. On s’y donne rendez-vous, on y lit, on y déjeune, on y joue. C’est un espace de vie, ce que les Tuileries, malgré leur beauté, sont moins. Cette différence de fonction est inscrite dans leur histoire et leur statut. Les Tuileries furent le premier jardin public de Paris, conçu pour être vu et admiré par tous, tandis que le Luxembourg, propriété du Sénat, conserve un caractère semi-privé, plus feutré. Le tableau suivant, s’appuyant sur des sources comme Introducingparis.com, résume cette opposition fondamentale.

| Jardin du Luxembourg | Jardin des Tuileries |

|---|---|

| Jardin comme ‘destination’ – espaces intimes invitant à s’arrêter | Jardin comme ‘passage’ – axe monumental à traverser |

| Plan intime favorisant l’appropriation de l’espace | Perspective grandiose de Le Nôtre impressionnant le visiteur |

| Propriété du Sénat, caractère semi-privé | Premier jardin public de Paris, ouvert à tous |

| Collection sculpturale XIXe hétéroclite | Sculptures modernes installées sous Malraux (années 60) |

| Survit avec son palais intact | Orphelin de son château détruit en 1871 (Commune) |

Enfin, un drame historique les sépare. Le Luxembourg a conservé son palais, qui lui sert de point d’ancrage et de raison d’être. Les Tuileries sont orphelines de leur château, incendié pendant la Commune de 1871, ce qui renforce leur statut de perspective ouverte, de grand vide magnifique au cœur de la ville. Comprendre cette dualité, c’est posséder la dernière clé pour apprécier chaque jardin pour ce qu’il est : l’un est le salon de la Rive Gauche, l’autre la plus majestueuse avenue verte de Paris.

La prochaine fois que vous pousserez les grilles du Jardin du Luxembourg, ne vous contentez pas de le traverser. Prenez le temps de lire ce paysage si riche. Cherchez une statue méconnue, observez le ballet des habitués, passez d’une allée rectiligne à un sentier sinueux. Chaque visite peut devenir une nouvelle découverte, une nouvelle conversation avec l’histoire et l’âme de Paris.